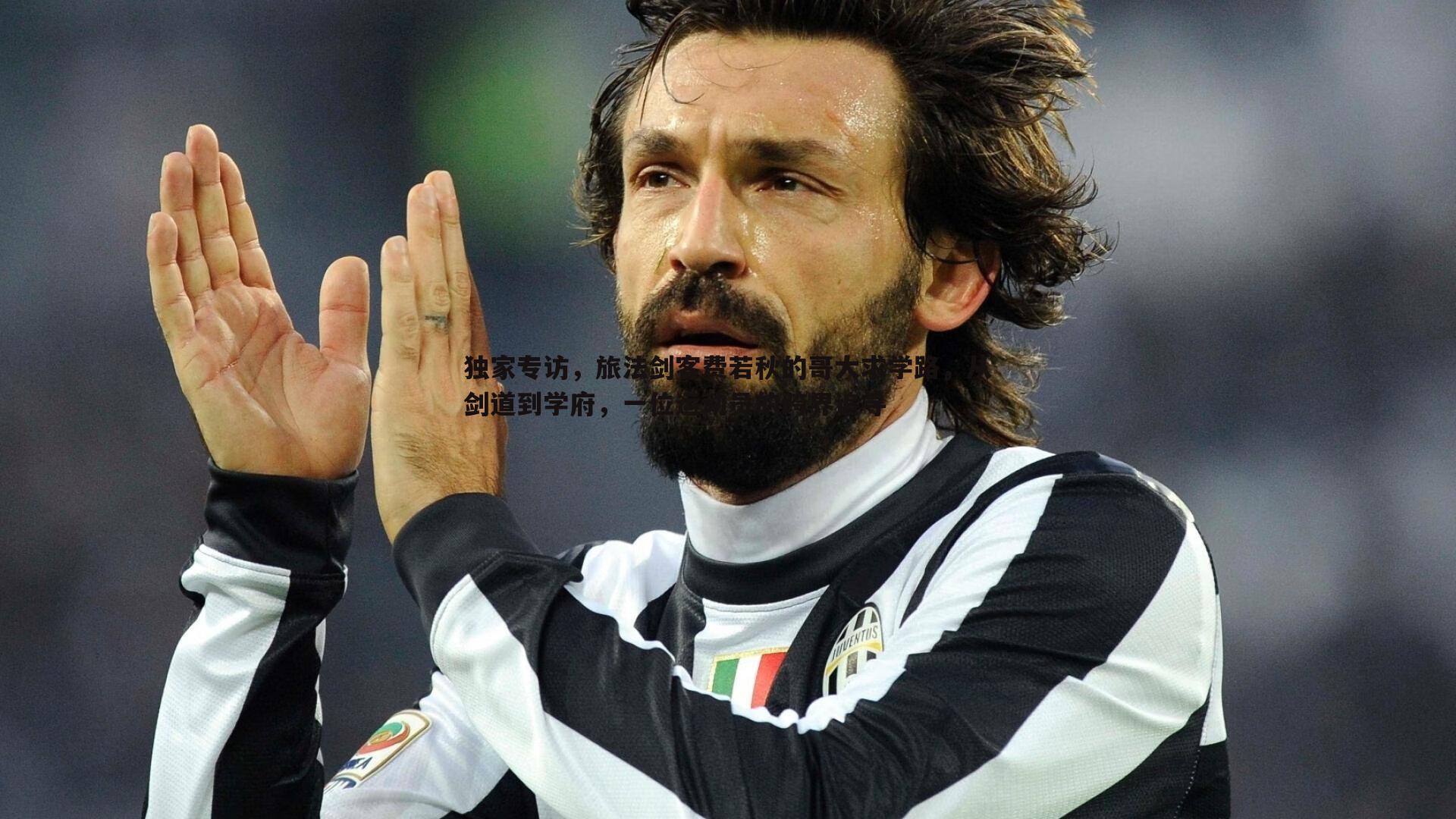

在纽约曼哈顿晨光熹微的街头,哥伦比亚大学古老的图书馆石阶上,一位身形修长、步履沉稳的东方青年正匆匆走过,他背着厚重的书包,眼神专注,与周围行色匆匆的学子并无二致,若将时光倒回数年前,在法国巴黎的击剑锦标赛现场,同样的身影却身着雪白剑服,头戴护面,手持纤细的花剑,在剑道上闪转腾挪,剑尖划破空气的嘶鸣曾让无数观众屏息——他,就是曾被誉为“旅法剑客”的费若秋。

他的战场已从充满竞技硝烟的剑道,转移到了藤蔓缠绕的常春藤象牙塔,本报获得独家机会,在哥大附近一间静谧的咖啡馆里,与费若秋进行了一次深入对话,探寻他如何完成从职业运动员到名校学子的华丽转身,以及这条独特求学路背后的思考与抉择。

巅峰转身:告别赛场的深思

费若秋的击剑生涯,堪称一段传奇,年少离家,远赴现代击剑运动的重镇法国接受训练,凭借过人的天赋和异于常人的刻苦,他迅速在欧洲剑坛崭露头角,多次在法国全国性赛事及国际邀请赛中斩获佳绩,他的风格以冷静、精准和善于捕捉时机著称,被誉为“拥有东方哲学思维的剑客”,在许多人看来,他正处在运动生涯的黄金时期,前途一片光明。

就在数年前,费若秋做出了一个令圈内人士颇感意外的决定:逐渐淡出职业赛场,并申请前往美国哥伦比亚大学深造。

“很多人问我是否遇到了瓶颈,或者是对击剑失去了热情。”费若秋轻轻搅动着杯中的咖啡,语气平和而坚定,“事实恰恰相反,正是因为我太热爱这项运动,以及它背后深厚的文化历史,我才觉得需要停下来,为自己‘充电’。”他坦言,长期的职业训练和比赛,虽然带来了荣誉和成就感,但也让他感觉到一种“知识上的饥渴”。“击剑不仅仅是技术和体能的比拼,它关乎策略、心理、礼仪,甚至与历史、哲学、艺术息息相关,在欧洲的经历让我深刻认识到这一点,但我希望更系统、更深入地去理解这些支撑着击剑运动的内在逻辑和人文精神。”

这个决定并非一时冲动,费若秋表示,他早在运动生涯中期就开始有意识地规划未来。“运动员的职业生涯是有限的,但学习与成长是终身的,我希望我的未来不仅仅是一个过去的冠军头衔,而是能够拥有更广阔的视野和更多元的可能性。”他将这次求学视为一次“战略性的暂停”,是为了更好地理解过去,也是为了更清晰地规划未来。

挑战与适应:象牙塔内的新“对决”

从节奏紧张、目标明确的竞技体育世界,切换到崇尚独立思考、学术严谨的高等学府,其中的挑战可想而知,费若秋将这个过程比喻为“一场全新的对决”,对手是自己固有的思维模式和生活习惯。

首要的挑战是语言和学术基础,尽管在法国生活多年,法语流利,但英语学术环境对他而言仍是新的考验,更重要的是,由于早年将大量精力投入训练,他在传统学科知识储备上与直接从高中升入大学的同学存在差距。“刚开始读文献、写论文时非常吃力,特别是人文学科的著作,概念复杂,需要很强的逻辑思辨能力。”费若秋回忆道,“那段时间,我几乎把所有的课余时间都泡在了图书馆,就像当年在训练馆里反复练习一个技术动作一样,一点点地啃那些难懂的文本。”

运动员生涯赋予他的品质——自律、专注、坚韧不拔的抗压能力和时间管理技巧,成为了他应对学业挑战的利器。“训练教会我如何分解目标,如何在高强度压力下保持冷静,如何从失败中快速调整,这些在学术领域同样适用。”他笑着说,“以前是研究对手的录像,现在是研读学术著作;以前是制定比赛战术,现在是构思论文框架,本质上都是分析问题、寻找解决方案的过程。”

他选择了与体育人文、社会学相关的专业方向,试图将自身的实践经验与学术理论相结合。“我在研究体育社会学理论时,经常会联想到自己亲历的国际赛事环境、不同国家的训练体系差异,这让我对理论有了更真切的理解,学术训练也让我能跳出运动员的视角,更宏观、更批判性地看待体育产业、奥林匹克文化、运动员身份认同等问题。”这种独特的跨界视角,使他在课堂上往往能提出令人耳目一见的见解,也赢得了教授和同学们的尊重。

剑道未远:击剑在校园中的延续

尽管身份转变为全职学生,费若秋并未完全离开他挚爱的击剑,哥大浓厚的体育氛围和优秀的击剑队为他提供了新的平台,他不仅是哥大击剑队的“编外顾问”,时常与校队队员交流技术、分享比赛经验,还会在闲暇时指导对击剑感兴趣的初学者。

“看到校园里这些年轻的面孔对击剑充满好奇和热情,我感到非常欣慰。”费若秋说,“这让我回想起自己最初接触这项运动时的纯粹快乐,在职业赛场上,胜负往往被放大,有时会迷失最初的热爱,而在校园里,击剑更多地回归到其教育本质——培养人的专注力、纪律性、尊重对手和面对挑战的勇气。”

他特别提到,哥大的学术资源也反过来加深了他对击剑的理解,通过选修艺术史课程,他研究了文艺复兴时期决斗文化中的击剑图像;通过哲学课,他探讨了击剑中“意图”与“行动”的关系。“这些学习让我对击剑的认识不再局限于技术层面,而是看到了它作为西方文明载体之一的丰富内涵,这或许就是我当初选择来求学最想获得的东西。”

融汇与展望:搭建东西方文化的桥梁

拥有在中国成长、法国训练、美国求学的独特经历,费若秋对文化差异与融合有着深刻的体会,他感到自己就像一个“文化摆渡人”,在不同语境间穿梭,试图寻找共通之处。

“击剑本身就是一座桥梁,它起源于欧洲,但现在已成为一项世界性的运动,我在法国学习时,努力理解他们的击剑哲学和传统;现在在美国,我又接触到美式体育文化中的激情与创新,而我的东方背景,则让我本能地注重内在的平衡与‘道’的领悟。”他认为,未来的体育发展,乃至更广泛的文化交流,都需要这种跨文化的理解和包容。

对于未来,费若秋保持着开放的态度,他并未明确表示毕业后是否会重返职业剑坛,但他确信,这段在哥大的求学经历将深刻影响他的人生轨迹。“也许我会从事与体育管理、体育教育相关的工作,希望能促进击剑运动在不同文化背景下的推广与交流,也可能我会继续深造,将实践经验与学术研究更紧密地结合起来。”他强调,无论是哪种选择,目标都是一致的:“我希望能够搭建更多沟通的桥梁,让体育的精神力量感染更多人,也让不同文化背景的人通过像击剑这样的共同语言,加深彼此的理解。”

采访结束时,窗外已是华灯初上,费若秋收拾好笔记,再次融入哥大夜晚熙攘的学生人流中,他的身影,既是一名孜孜不倦的求学者,也依稀可见那位曾在剑道上挥洒汗水的剑客,他的哥大求学路,不仅是一次个人职业生涯的转型,更是一位当代青年在全球化背景下,对自我价值、知识追求与文化使命的主动探索,这条路,关于告别,也关于新的开始;关于沉淀,也关于更广阔的飞翔,正如他所说:“剑道的长度是有限的,但求索的道路无穷,重要的是永远保持好奇,永远在路上。”

(本报纽约电)

发表评论